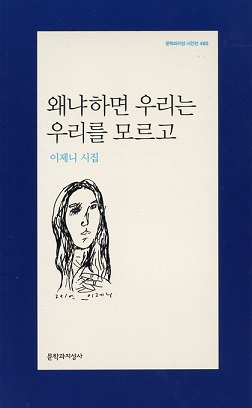

왜냐하면 우리는 우리를 모르고

이제니 지음 l 문학과지성사 l 226쪽 l 8000원

[경북도민일보 = 이경관기자] 우리는, 달려간다. 아프리카를 넘어 무한한 그곳으로. 우주에 가 닿을 듯, 넘실대는 의미의 확장은 리듬을 만나 시(詩)로 탄생한다.

“빨강과 파랑이 섞이는 풍경을 보고 있었지./밤으로 만든 의자에 앉아서.// 너는 걸어 다니는 시./울면서. 잠들면서. 노래하면서.// 순간의 순간에서 순간의 순간으로/리듬으로 시작해서 리듬으로 끝나는// 만난 적 없는 색깔이 섞이는 밤이다./너에 대해 속삭이고 속삭이는 밤이다.”(‘먼 곳으로부터 바람’ 부분)

첫 시집 ‘아마도 아프리카’ 출간 후, 거침없는 상상력과 역동적 리듬으로 시단의 주목을 받고 있는 이제니 시인. 그녀의 두 번째 시집 ‘왜냐하면 우리는 우리를 모르고’.

60편의 시를 담은 이번 시집은 226쪽으로 다른 시인들의 시집이 백 페이지 초 중반 정도인 점을 감안할 때 상당히 두꺼운 편이다. 시인은 대체 이 많은 낱말과 낱말이 만들어낸 시를 통해 무슨 이야기를 하고 싶었던 것일까.

그녀가 토해내는 단어를 되새김질 해 나가다 보면, 그녀의 말이 무수히 많은 감정으로 자라 다시 내게로 왔음을 느낄 수 있다.

“순간의 감정을 대신할 또 다른 감정을 찾기를 포기하라 사물들을 가만히 두어라 아무것도 움직이지 말아라 그저 가만히 놓아두어라 그저 가만히 놓여 있어라 보이지 않는 입이 있어 보이지 않는 그림자가 있어 무수히 되뇌었던 말들이 다시 소리 내어보는 것인데”(‘나무의 나무’ 부분)

시집의 해설을 맡은 조재룡 문학평론가에 따르면 그녀의 시는 백지 위에서 여전히 침묵하고 있던 것들이 발화되면서, 우리 삶의 수많은 결들과 새로운 감정들, 사물의 본질적인 민낯과 날 것 그대로의 목소리가 말의 기이한 물결을 타고서 넘실거린다는 것.

단어의 발화는 날 것 그 자체로의 회귀를 의미한다. 그녀는 단어가 갖는 의미 또는 문법에 얽매이지 않고 의미를 만들어 가는 과정에 집중한다. 그 과정 속에서 자연스레 감정과 감정의 만남, 타인과의 소통이 이뤄진다.

“매일매일 슬픈 것을 본다. 매일매일 얼굴을 씻는다. 모르는 사이 피어나는 꽃. 나는 꽃을 모르고 꽃도 나를 모르겠지. 우리는 우리만의 입술을 가지고 있다. 우리는 우리만의 눈동자를 가지고 있다. 모르는 사이 지는 꽃. 꽃들은 자꾸만 바닥으로 떨어졌다. 사물이 거울에 보이는 것보다 가까이 있습니다. 그 거리에서 너는 희미하게 서 있었다. 감정이 있는 무언가가 될 때까지. 굳건함이란 움직이지 않는다는 말인가. 움직이지 않는다는 것은 오래오래 믿는다는 뜻인가. 꽃이 있던 자리에는 무성한 녹색의 잎. 녹색의 잎이 사라지면 녹색의 빈 가지가. 잊는다는 것은 잃는다는 것인가. 잃는다는 것은 원래 자리로 되돌려준다는 것인가. 흙으로 돌아가듯 잿빛에 기대어 섰을 때 사물은 제 목소리를 내듯 흑백을 뒤집어썼다. 내가 죽으면 사물도 죽는다. 내가 끝나면 사물도 끝난다. 다시 멀어지는 것은 꽃인가 나인가. 다시 다가오는 것은 나인가 바람인가. 사람을 믿지 못한다는 것은 자신을 믿지 못한다는 것이다. 거짓말하는 사람은 꽃을 숨기고 있는 사람이다. 이제 우리는 영영 아프게 되었다. 이제 우리는 영영 슬프게 되었다.”(‘왜냐하면 우리는 우리를 모르고’ 전문)

책의 제목으로 선정된 이 시는 이제니 시인이 말하는 시의 의미를 담고 있다고 할 수 있다. 그녀는 이 시에서 ‘바라보는 대상의 낯섦’을 인정한다. 어쩌면 서로가 서로를 영영 모르기 때문에 시는 계속될 수 있고 그렇기 때문에 삶은 한 번 살아볼 만하다고 말하는지도 모르겠다. 부산에서 태어나 거제에서 자란 시인. 그녀 시의 팔 할은 철썩이는 바다와 그 바다가 데려온 무수한 상상이 아니었을까.

그녀는 파도에 단어를 실어 보낸다. 그것은 돌고 돌아 시가 돼 그녀에게 돌아온다.

▶ 디지털 뉴스콘텐츠 이용규칙 보기